ほとんどの帰国生入試で課される面接試験。皆さんはちゃんと対策できていますか?

面接では、さまざまな角度から飛んでくる質問や面接官との相性、緊張など、色々なものと戦わなければなりません。

そんな面接試験も、きちんと準備をすることによって、自分に有利な状況を生み出すことができるのです。

今回は、実際に筆者が参考にしていた面接対策の基本となる考え方をご紹介します。面接に向けてこれから本腰を入れるぞ!という方々に、是非読んでいただければと思います。

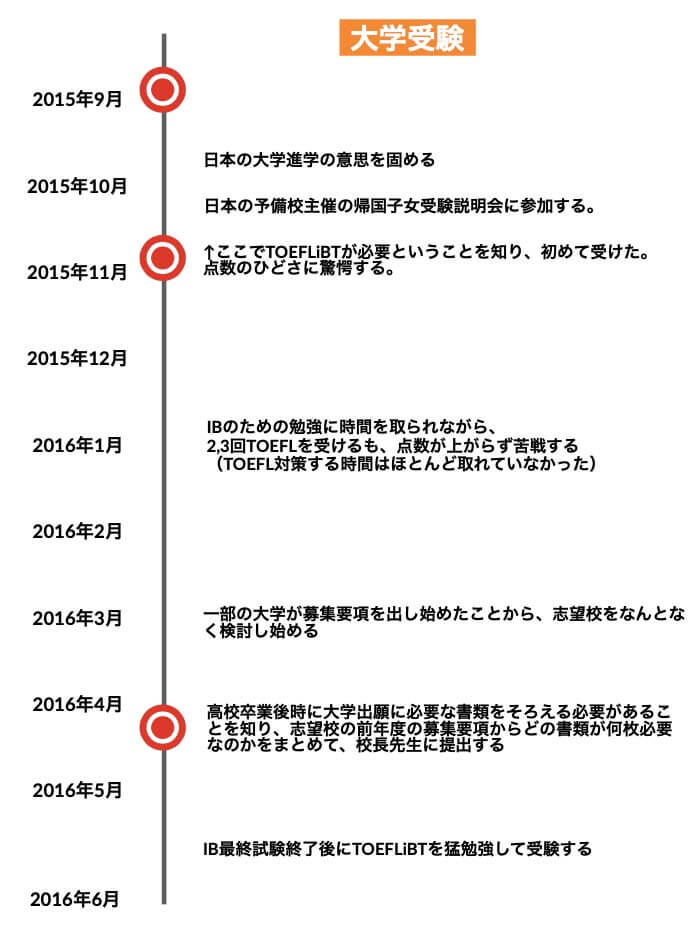

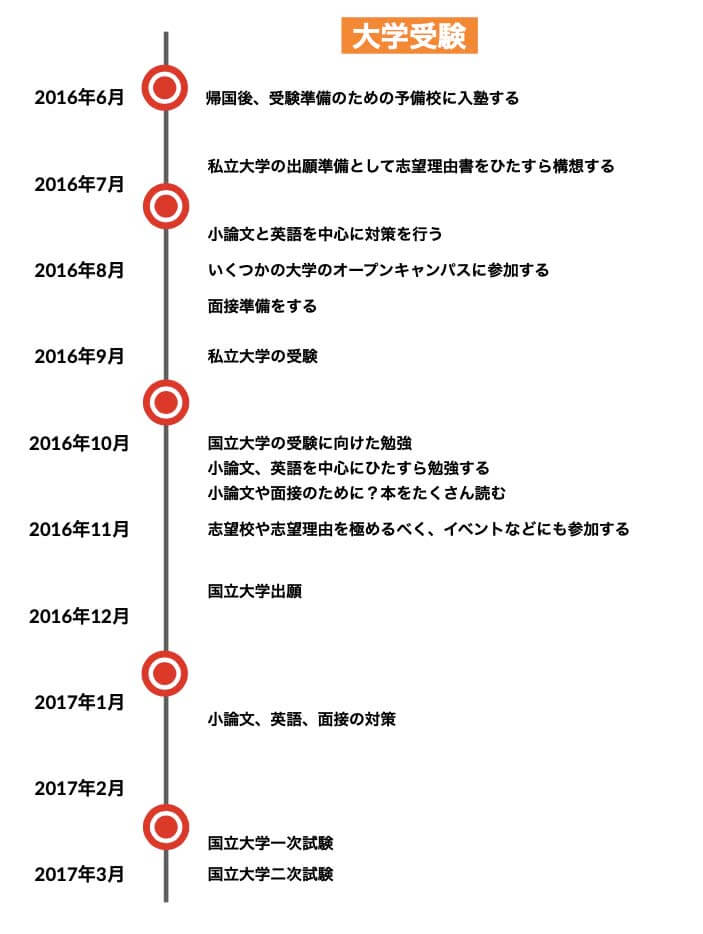

参考までに、筆者が国内の帰国子女受験を目指し始めてから何をしていたのかをタイムラインにしました!面接対策をしていた前後で、他にどんな対策や行動をしていたのかなど、皆様の参考にしていただければ幸いです!

大学受験の面接対策のコツ①:自分をよく知る

基本的にどんな面接でも面接官が見ている最大のポイントは「あなたがどんな人か」ということです。そのためにがまず、自分自身をよく知り、あなたの人となりを、短い時間で、きちんと相手に伝える必要があります。

一般的に帰国子女面接は、10~30分程度で行われますので、その短い時間の中で、自分がどんな経験をしてきて、それによってどんな価値観や興味を持っているのかを語れるようにしましょう。

例えば、筆者が実際に面接で聞かれた質問の中には、こんなものがありました。

「海外に行く前と行く後で、あなたはどんな風に変わりましたか?またそれを示すようなエピソードを教えてください」

ここで聞かれていることはなんでしょうか?

「単に海外でどんな経験をしたのか」でもなければ、単に「今のあなたがどんな人か」でもありません。過去と現在の自分を比較して、その変化のきっかけとなった経験と結びつける……その場でパッと考えて答えるには、ちょっと大変な質問が、ポンっと飛んできます。

なぜ海外に行く決断をしたのか、そこでどんな経験をしたのか。自分の長所や短所、どんなことに興味があるのか。これらの問いについて、時にはあなたをよく知る人の力を借りながらしっかりと分析して行くことが大切です。

とはいえ、自分で自分のことを完全に客観視するのは難しいですよね。本番さながらの緊張感をもって面接の練習をするためにも、面接対策は誰かと行う方が効果的ですし、質問についても自分で自分の解答を適切に批評するのは簡単なことではありません。

弊社TCK Workshopでは、指導経験豊富な講師陣が、皆様の学校選びから面接対策までしっかりとサポートさせていただきます!「こんな質問が来たらなんて答えればいいんだろう……」「この学校の面接ではどんなことを話すのが効果的なんだろう?」など、まずは無料学習相談から、是非お気軽にお問い合わせください。

大学受験の面接対策のコツ②:志望校を調査する

次に欠かせないのは、受験する学校や学部に関する研究です。

面接官は、あなたの人間性と、学校の雰囲気や入学してほしい学生像を照らし合わせて、合否を決めます。ですから、学校の雰囲気を知っている受験生は、より入学後のイメージが湧いて、合格に近づく可能性が高まります。

例えば、各大学の募集要項に記載されている「アドミッションポリシー」に目を通したことはありますか?

このページには、どんな学生に来てほしいのか、帰国子女受験を利用して入ってくる学生にはどんな人であってほしいのか、ということについて記載されています。よく読むと、各大学ごとに色々な違いがあって、大変面白い内容となっています。

さらに筆者は、各大学のホームページや学校案内の資料に目を通すだけでなく、平日のキャンパスを訪れるなどして、学生の雰囲気を実際に確かめにも行きました。主に一般受験の学生向けにはなりますが、学校主催のオープンキャンパスなどのイベントに参加して、どんな学習・研究ができるかということを学部ごとに検討するのもおすすめです。

もし面接で「君のやりたいことって、他の大学でもできるよね?」と言われた時、あなたならどのように返答しますか?

もちろん、学びたい勉強の内容を熱く語るのもいいですが、それよりも、その大学の特色や教授陣の話、自分が実際に目で見た「生の情報」から、その学校への本気度を見せていくことで、面接官の心にグッと刺さる受験生になることができるはずです。

大学受験の面接対策のコツ③:①と②を結びつける

志望校合格において最も大事なことは、自分自身のこれまでの経験や価値観、そして大学の志望動機が誰にでもわかるような一つの線でつなげることです。

すなわち、上記①と②のプロセスを繰り返すことで、「本気でその大学に入りたい!」という気持ちを面接官を説得させるような形で言語化できるようになります。

自分がその大学に入って勉強している姿をどれだけリアリスティックに描けるかは、面接の時の態度や発言の端々に表れるものです。

ここでは具体例を使って、筆者が当時たどっていた思考プロセスを説明します。

まずは、以下のような軸を作ります。

Akariさんの面接の軸

- 印象的だった出来事・きっかけ:海外滞在中、ギリシャの難民キャンプでボランティア経験を得た

- 将来やりたいこと:ギリシャの難民キャンプでの経験から、難民の救済に関わる国際機関で働きたい

- なぜその大学を志望するのか:将来やりたいことを達成するには、国際的な人権問題を専門とする△△教授が在籍している〇〇大学で学びたい

- 大学生活でやりたいことはなにか:課外活動では、難民を取材してメディアで発信している団体を作りたいor入りたい

そして、先ほどご紹介したコツ①:自己分析と、コツ②:大学調査をもとに、上記の1〜4のような軸をつくったら、次に、そう思う理由や根拠を探していきます。

ここでは、自分が面接官になったつもりで色々な質問を考え出して行きます。ここでのポイントは“WHY”を考えることです。

- 「なんでボランティアに参加しようと思ったのか」

- 「難民の救済に関わる仕事はいろいろあるが、なぜ国際機関を選ぶのか」

- 「△△教授と似た研究をしている教授は他の大学にもいるが、なぜ〇〇大学の△△教授がいいのか」

そして、面接官になったつもりで色々な質問を考え出していきます。時には友人や家族など周囲の人に手伝ってもらいながら様々な質問に答え、どんどん自分の志望動機を肉付け・深堀りするというプロセスを踏んで行きます。

このプロセスに終わりはありません。

例えば、途中で、知識や引き出しの少なさを実感することがあるかもしれません。その際は関連する本を読むなどして、またこのプロセスに戻ってきます。すると、本を読む前と後で、考え方が変わっている、ということも起こり得ます。もしかしたら、本当はこの学部じゃなくて、こっちかも!なんていう発見もあるかもしれません。

このように、丁寧な思考と入念な準備を繰り返すことで、それまではありきたりだった志望理由を「自分だけのオリジナリティー溢れるもの」にしていくことができるのです!

さいごに

- まず大切なのは自己分析!自分の経験やそこから考えたこと、価値観や興味を言語化してみよう!

- 自分の志望する大学・学部の情報を集めよう!「どうしてその大学・学部でないとダメなの?」を明確に!

- 自分自身の経験と大学で学びたい内容を結び付けるために自問「WHY?」を繰り返し、オリジナルな志望理由を完成させよう!

これまで、面接突破で絶対に必要なカギとなる考え方をご紹介しました。

あくまでこれは一つの考え方にすぎませんが、自分を客観視することや面接官の立場で質問を考えることは、面接の合格に繋がるだけでなく、自分がどんな大学生活を送りたいのかを考えるとても大切な時間になるはずです。

世の中でよく言われている「頻出質問攻略法」や「必勝面接攻略法」などを試す前に、まずは自分や志望校と向き合う時間を作ってみてください。

とはいえ、面接対策を行ううえで、やはりどうしても対人の練習がしたいという場合もあるでしょうし、面接以前にそもそも大学に提出する成績を上げておきたい!という方も多いのではないかと思います。弊社TCK Workshopでは、経験豊富な講師陣が皆さまの海外生活から大学受験までしっかりとサポートさせていただきます!まずは無料学習相談および無料体験学習から、是非お気軽にお問い合わせください。